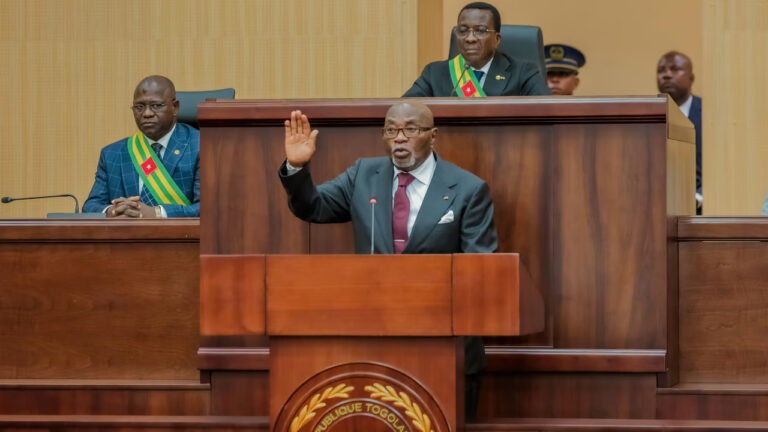

La scène aurait pu prêter à confusion pour un observateur distrait. Des foules en liesse dans les rues de certaines villes du pays. La raison de cette effusion ? La prestation de serment, le 3 mai 2025, de Faure Gnassingbé comme président du conseil des ministres, et celle de Jean-Lucien Savi de Tové comme président de la République. Une double cérémonie à forte charge symbolique, qui consacre pourtant moins un tournant démocratique qu’un habillage politique d’un pouvoir inchangé.

Derrière cette effervescence se cache un malaise profond. Le peuple qui applaudit est le même qui ploie sous le poids d’injustices sociales endémiques, d’un chômage massif, d’une jeunesse désorientée, d’un système de santé à bout de souffle. Comment alors comprendre ce contraste flagrant ? Pourquoi chanter quand on souffre ? Pourquoi acclamer quand on est accablé ? La réponse tient en un mot : instrumentalisation.

Dans un pays où l’espace public est verrouillé, la rue ne s’exprime pas librement. Ces manifestations de joie sont rarement spontanées. Elles sont le fruit d’un appareil d’État rodé à la mobilisation forcée ou incitée : chefs de quartiers convoqués, jeunes encadrés, pancartes imprimées à l’avance. La joie devient un mot d’ordre, une consigne, un réflexe conditionné. Ce n’est pas la nation qui exulte, c’est le régime qui se met en scène. L’opposition et la société civile en subissent les conséquences depuis longtemps déjà. Leur dernière incursion sur le terrain d’Akassimé ne suffit pas à inverser cette réalité profondément enracinée.

Mais il serait trop réducteur de s’arrêter à cette seule lecture. Il faut aussi entendre ce que disent ces applaudissements étouffés. Ils traduisent, en creux, une résignation collective, un désespoir apprivoisé. Face à un horizon politique bouché, une jeunesse épuisée par l’attente se replie sur le divertissement, la comédie sociale, la façade. Dans cette « République de l’image », mieux vaut sourire à la caméra que disparaître dans l’oubli ou l’exil.

Le danger, aujourd’hui, n’est plus tant dans l’arbitraire du pouvoir que dans l’intériorisation de l’inaction. Le plus grand péril, ce n’est pas seulement que le peuple soit opprimé, c’est qu’il cesse de croire qu’un autre destin est possible. Et pourtant.

Rien n’est plus certain que le jour viendra où la rue ne répondra plus à l’appel du tambour officiel, mais à celui de la conscience. La jeunesse togolaise porte encore en elle les braises du changement. Il lui revient non pas de brûler, mais d’éclairer. Non pas de tout bouleverser, mais d’enfin bâtir. L’avenir ne se recevra pas comme un legs : il se construira, ici et maintenant, à force de conscience, d’engagement, et surtout, d’espérance. Un autre Togo est encore possible !

AD